AIを使う上で気になる著作権の問題。先日ChatGPTの画像生成機能に大幅なアップデートが行われ、普段生成AIを活用されている皆さんもより一層関心を寄せているところではないでしょうか。

そこで今回は、「AIが学習する時」「AIで作ったものを使う時」「AI作品は誰のもの?」という3つのポイントと、特に注意が必要な「著作権侵害」について、まとめて解説します!

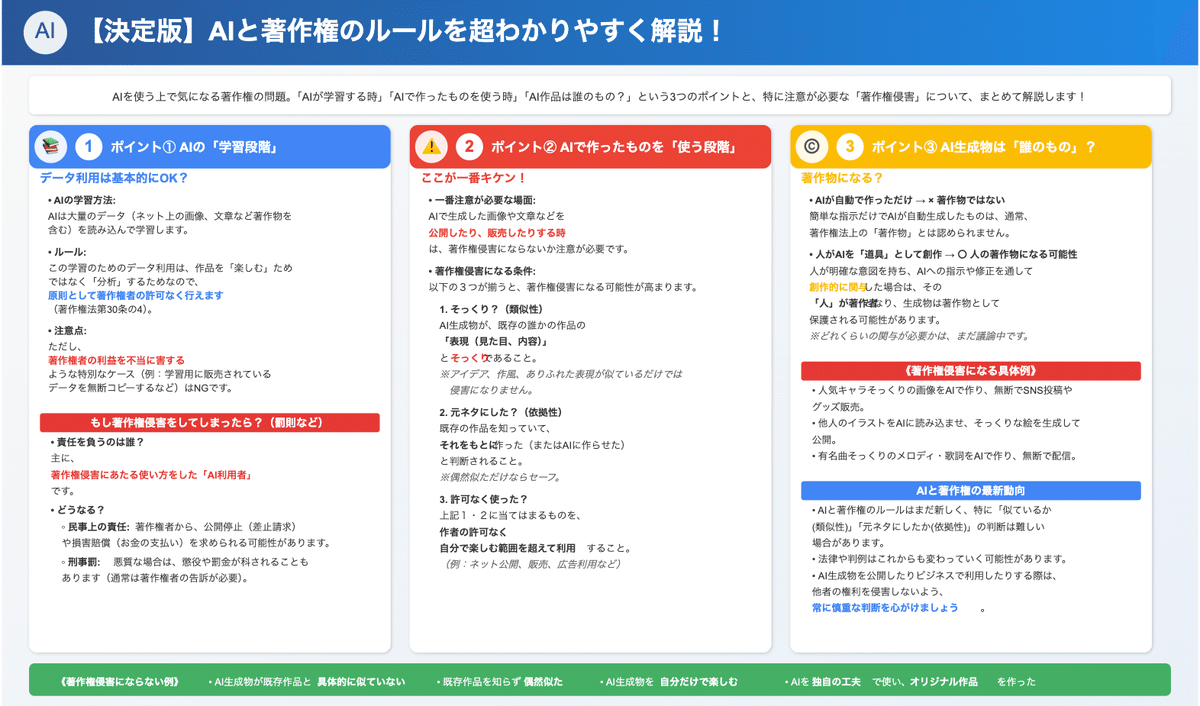

著作権問題のポイント3選

ポイント① AIの「学習段階」:データ利用は基本的にOK?

- AIの学習方法: AIは大量のデータ(ネット上の画像、文章など著作物を含む)を読み込んで学習します。

- ルール: この学習のためのデータ利用は、作品を「楽しむ」ためではなく「分析」するためなので、原則として著作権者の許可なく行えます。(著作権法第30条の4)

- 注意点: ただし、著作権者の利益を不当に害するような特別なケース(例:学習用に販売されているデータを無断コピーするなど)はNGです。

ポイント② AIで作ったものを「使う段階」:ここが一番キケン!

- 一番注意が必要な場面: AIで生成した画像や文章などを公開したり、販売したりする時は、著作権侵害にならないか注意が必要です。

- 著作権侵害になる条件: 以下の3つが揃うと、著作権侵害になる可能性が高まります。

- そっくり?(類似性): AI生成物が、既存の誰かの作品の「表現(見た目、内容)」とそっくりであること。

- ※アイデア、作風、ありふれた表現が似ているだけでは侵害になりません。

- 元ネタにした?(依拠性): 既存の作品を知っていて、それをもとに作った(またはAIに作らせた)と判断されること。

- ※偶然似ただけならセーフ。AIが学習したデータに元ネタがあったか、特定の作品に似せる指示をしたか、などが考慮される可能性があります。

- 許可なく使った?: 上記1・2に当てはまるものを、作者の許可なく、自分で楽しむ範囲を超えて利用すること(例:ネット公開、販売、広告利用など)。

- そっくり?(類似性): AI生成物が、既存の誰かの作品の「表現(見た目、内容)」とそっくりであること。

《著作権侵害になる具体例》

- 人気キャラそっくりの画像をAIで作り、無断でSNS投稿やグッズ販売。

- 他人のイラストをAIに読み込ませ、そっくりな絵を生成して公開。

- 有名曲そっくりのメロディ・歌詞をAIで作り、無断で配信。

《著作権侵害にならない(セーフな)例》

- AI生成物が、既存のどの作品とも具体的に似ていない。

- 既存作品を知らずに偶然似てしまった(依拠性がない)。

- AI生成物を自分だけで楽しむ(私的使用)。

- AIが学習のためにデータを読み込むこと(ポイント①)。

- 人がAIを道具として使い、独自のアイデア・工夫で創作し、既存作品と似ていないオリジナル作品を作った。

ポイント③ AI生成物は「誰のもの」?著作物になる?

- AIが自動で作っただけ → × 著作物ではない

簡単な指示だけでAIが自動生成したものは、通常、著作権法上の「著作物」とは認められません。 - 人がAIを「道具」として創作 → 〇 人の著作物になる可能性

人が明確な意図を持ち、AIへの指示や修正を通して創作的に関与した場合は、その「人」が著作者となり、生成物は著作物として保護される可能性があります。- ※どれくらいの関与が必要かは、まだ議論中です。

もし著作権侵害をしてしまったら?(罰則など)

- 責任を負うのは誰?: 主に、著作権侵害にあたる使い方をした「AI利用者」です。

- どうなる?:

- 民事上の責任: 著作権者から、公開停止(差止請求)や損害賠償(お金の支払い)を求められる可能性があります。

- 刑事罰: 悪質な場合は、懲役や罰金が科されることもあります(通常は著作権者の告訴が必要)。

【重要】最終的な注意点

AIと著作権のルールはまだ新しく、特に「似ているか(類似性)」「元ネタにしたか(依拠性)」の判断は難しい場合があります。AI生成物を公開したりビジネスで利用したりする際は、他者の権利を侵害しないよう、常に慎重な判断を心がけましょう。

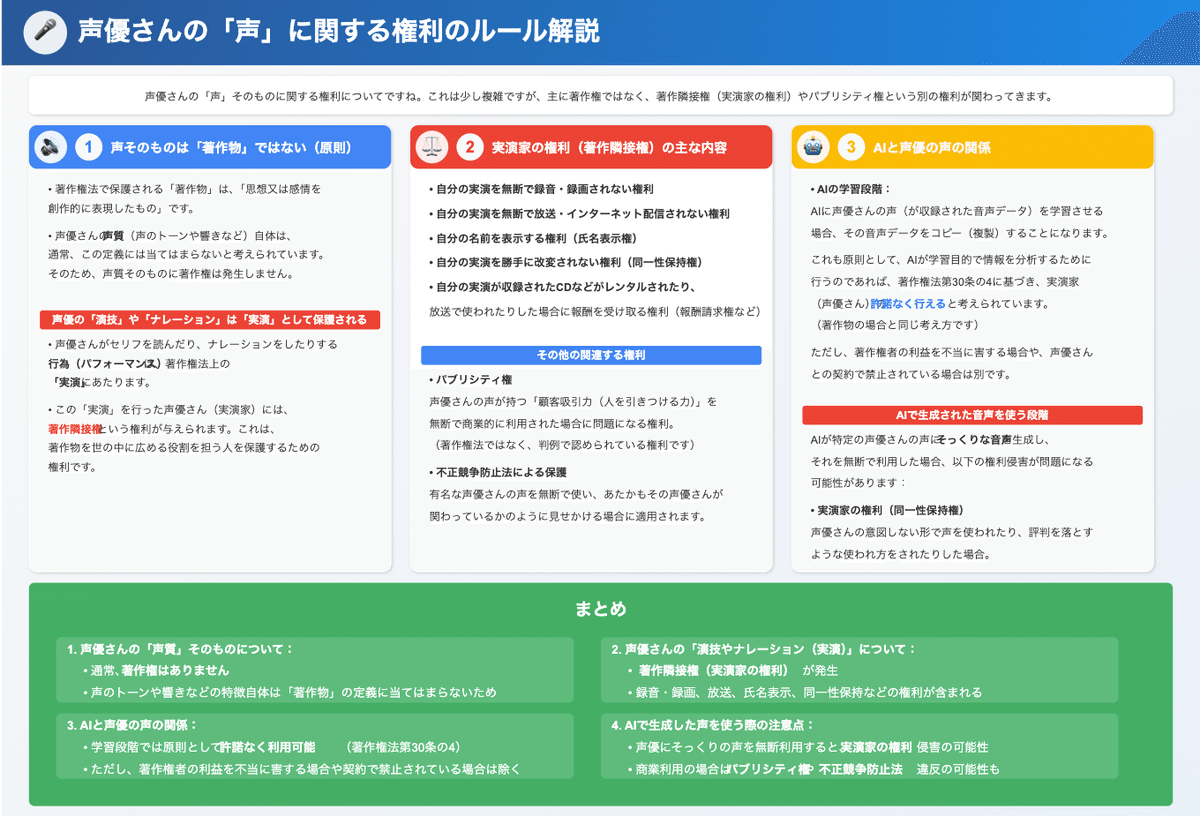

「声優さんの「声」そのものに関する権利について、これは少し複雑ですが、主に著作権ではなく、著作隣接権(実演家の権利)という別の権利が関わってきます。」

1. 声そのものは「著作物」ではない(原則)

- 著作権法で保護される「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。

- 声優さんの声質(声のトーンや響きなど)自体は、通常、この定義には当てはまらないと考えられています。そのため、声質そのものに著作権は発生しません。

2. 声優の「演技」や「ナレーション」は「実演」として保護される

- 声優さんがセリフを読んだり、ナレーションをしたりする行為(パフォーマンス)は、著作権法上の「実演」にあたります。

- この「実演」を行った声優さん(実演家)には、著作隣接権という権利が与えられます。これは、著作物を世の中に広める役割を担う人を保護するための権利です。

【実演家の権利(著作隣接権)の主な内容】

- 自分の実演を無断で録音・録画されない権利

- 自分の実演を無断で放送・インターネット配信されない権利

- 自分の名前を表示する権利(氏名表示権)

- 自分の実演を勝手に改変されない権利(同一性保持権)

- 自分の実演が収録されたCDなどがレンタルされたり、放送で使われたりした場合に報酬を受け取る権利(報酬請求権など)

3. AIと声優の声の関係

- AIの学習段階:

- AIに声優さんの声(が収録された音声データ)を学習させる場合、その音声データをコピー(複製)することになります。

- これも原則として、AIが学習目的で情報を分析するために行うのであれば、著作権法第30条の4に基づき、実演家(声優さん)の許諾なく行えると考えられています。(著作物の場合と同じ考え方です)

- ただし、著作権者の利益を不当に害する場合や、声優さんとの契約で禁止されている場合は別です。

- AIで生成された音声を使う段階

- AIが特定の声優さんの声にそっくりな音声を生成し、それを無断で利用した場合、以下の権利侵害が問題になる可能性があります。

- 実演家の権利(同一性保持権): 声優さんの意図しない形で声を使われたり、評判を落とすような使われ方をされたりした場合。

- パブリシティ権: 声優さんの声が持つ「顧客吸引力(人を引きつける力)」を無断で商業的に利用された場合。(これは著作権法ではなく、判例で認められている権利です)

- 不正競争防止法: 有名な声優さんの声を無断で使い、あたかもその声優さんが関わっているかのように見せかける場合。

- AIが特定の声優さんの声にそっくりな音声を生成し、それを無断で利用した場合、以下の権利侵害が問題になる可能性があります。

まとめ

- 声優さんの「声質」そのものには、通常著作権はありません。

- 声優さんの「演技やナレーション(=実演)」には、著作隣接権(実演家の権利)が発生します。

- AIが生成した声が特定の声優さんにそっくりで、それを無断で利用すると、実演家の権利やパブリシティ権などを侵害する可能性があります。

したがって、声優さんの声の利用に関しては、著作権だけでなく、これらの関連する権利にも注意が必要です。

株式会社メイトでは、自社内で生成AIを活用していくとともに、AI活用の支援やAIを用いたツールやシステムの開発にも力を入れています。ぜひ下のお問い合わせリンクからお気軽にお問い合わせください。

サービスのご検討・

ご相談はこちらから

資料ダウンロード

導入を検討されている方のために

PDF資料をご用意しています。

お問い合わせ・ご相談

お見積もりなど詳しいご相談は

お問い合わせフォームをご活用ください。

採用情報

RECRUIT

満足を超えた感動を届ける

組織の一員へ

常に変化し、成長を続けていく組織を一緒に創るメンバーを探しています。

MATEでは、多様なバックグラウンドを持ったメンバーが活躍しています。

ご興味を持っていただいた方は、ぜひ採用ページをご覧ください。